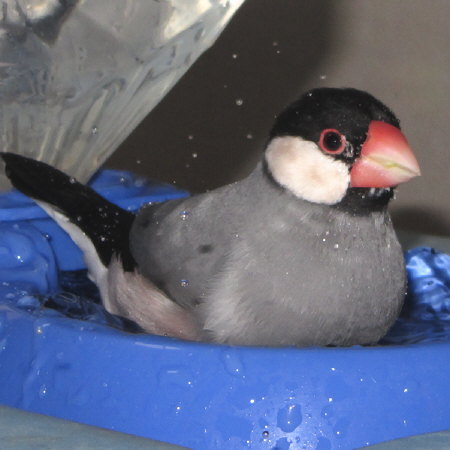

誰なのかわからない・・・

今年はエルニーニョの発生で冷夏になるとか耳にした記憶があったが、その発生が秋以降にずれたとかモニョモニョ言われだし、何となく、猛暑の気配が感じられる。と言うより、昨日今日など、もはや真夏そのものだろう。昨日は、控えめながらセミも鳴いていた。しんどいシーズンになりそうだ。

もっとも、文鳥たちは元気で、クリ、イート、ガイ、ニチィの4羽は、産卵や抱卵を断続的ながら継続している。若さが、季節感を無視させているのだろう。

そもそも、文鳥は四季のない熱帯の小鳥なので、換羽の季節とか、抱卵の季節とか、存在する方が不自然と言える。日本では、はっきりした四季の変化があり、繁殖する環境は、半露天だったり、土間の小屋みたいなものが多かったので、四季の変化を身にしみて感じられ、それに適応しなければならなかった。

結果、暖かくなりさらに熱くなっていく初夏に換羽が集中、その後の熱帯以上に蒸し暑い真夏を避け、秋から繁殖を開始するということになったようだ。それでも、夏に繁殖を続けたケースはあったはずだが、割合は低く、夏に生体を流通させるのは危険なので、市場に出回らないのが、慣例となったと思われる(夏生まれは、育てて成鳥として秋以降に出荷?)。

ところが、最近の家屋は断熱性に優れているので、室内は真冬でもさほど寒くはならず、結果、冬に換羽となっても、凍える危険性は少なくなった。しかも、冬の暖房なり夏の冷房なりで、一年中フラットな環境になっていることも多いので、そういった環境では、一年中暑い原産地同様に、一年中産卵の可能性があり、換羽する時期もバラバラ、となって当然と言える。

以前は、日照時間と産卵を関連付ける研究があり(文鳥の場合、短日環境になると産卵)、私も関係があるものと思っていたが、最近は、ほとんど関係ないと思っている。何しろ、夏の産卵が珍しくないのだ。関係があると考える方が無理なのである。

もっとも、文鳥たちは元気で、クリ、イート、ガイ、ニチィの4羽は、産卵や抱卵を断続的ながら継続している。若さが、季節感を無視させているのだろう。

そもそも、文鳥は四季のない熱帯の小鳥なので、換羽の季節とか、抱卵の季節とか、存在する方が不自然と言える。日本では、はっきりした四季の変化があり、繁殖する環境は、半露天だったり、土間の小屋みたいなものが多かったので、四季の変化を身にしみて感じられ、それに適応しなければならなかった。

結果、暖かくなりさらに熱くなっていく初夏に換羽が集中、その後の熱帯以上に蒸し暑い真夏を避け、秋から繁殖を開始するということになったようだ。それでも、夏に繁殖を続けたケースはあったはずだが、割合は低く、夏に生体を流通させるのは危険なので、市場に出回らないのが、慣例となったと思われる(夏生まれは、育てて成鳥として秋以降に出荷?)。

ところが、最近の家屋は断熱性に優れているので、室内は真冬でもさほど寒くはならず、結果、冬に換羽となっても、凍える危険性は少なくなった。しかも、冬の暖房なり夏の冷房なりで、一年中フラットな環境になっていることも多いので、そういった環境では、一年中暑い原産地同様に、一年中産卵の可能性があり、換羽する時期もバラバラ、となって当然と言える。

以前は、日照時間と産卵を関連付ける研究があり(文鳥の場合、短日環境になると産卵)、私も関係があるものと思っていたが、最近は、ほとんど関係ないと思っている。何しろ、夏の産卵が珍しくないのだ。関係があると考える方が無理なのである。

夏に産卵したとか、冬に換羽していて、飼育書どおりではないからと、不安に思う必要はない。自分の飼育環境の温度変化が、室外環境に比べて、はるかに平均的なら、それはむしろ当たり前と考えるべきなのだ。したがって、流通上の問題がない家庭繁殖での文鳥「里子」は、真夏でも途切れずに続くことにもなる。温度管理の必要は少ないし、児童生徒学生は夏休みだし、手のり文鳥を育てるには、実は良い季節なのかもしれない。

エサを腐らせず、直射日光に当てず、窓やドアの開け閉めに厳重に注意し・・・、夏には夏の注意事項もあるはずなので、十分注意して、文鳥ライフを始めていただきたいものである。

エサを腐らせず、直射日光に当てず、窓やドアの開け閉めに厳重に注意し・・・、夏には夏の注意事項もあるはずなので、十分注意して、文鳥ライフを始めていただきたいものである。

ノコリでした。

コメント