わざわざこの姿勢で食べたがるガイ

スズメの撒き餌用の玄米を探していたら、農家の方がくず米を売っていたので購入し、今日届いた。

くず米と言うと、聞こえが悪いので、小米と呼ぶ場合もあるようだ。玄米をふるいにかけて、残った粒の大きなものが人間用、ふるいから落ちた小さな粒のものは飼料などとして使用される。ふるいを2回に分け、中米と小米に分ける場合もあるが、こうして生じた玄米のB級品を、飼料としては『青米』と呼ばれる。

確かに(↓写真参照)、青い(緑)のものが多い。これは、若干未熟な状態で収穫されたことを示していて、小粒である以外は、人間の主食の基になる玄米と変わらず、味も遜色ないはずである。問題は、透明性のなく白っぽく見える粒で、これは死米とも呼ばれ、力を加えるとパラパラと粉状になってしまうほどもろく、ご飯として炊くには適さない。ところが、パサパサでもろいので食べやすいのか、これを好む文鳥もいるらしいから、面白いものだ。

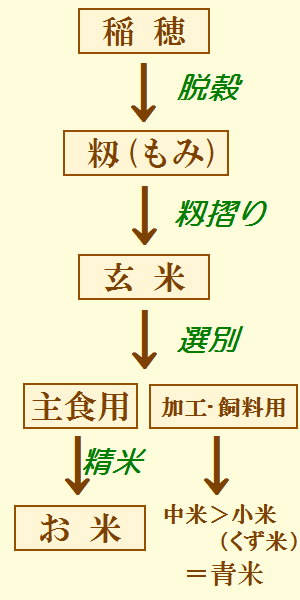

それにしても、お米はいろいろ手間がかかり、用語もいろいろなので、水稲耕作に縁がないと、いろいろ誤解が生じるのも、やむを得ないように思う。せっかくなので、都市民で親戚に農家がないので、知識でしか知らないお米の出来るまでの過程を、やっつけ作業で図にしたので、ブログにもついでに載せておこう。

くず米と言うと、聞こえが悪いので、小米と呼ぶ場合もあるようだ。玄米をふるいにかけて、残った粒の大きなものが人間用、ふるいから落ちた小さな粒のものは飼料などとして使用される。ふるいを2回に分け、中米と小米に分ける場合もあるが、こうして生じた玄米のB級品を、飼料としては『青米』と呼ばれる。

確かに(↓写真参照)、青い(緑)のものが多い。これは、若干未熟な状態で収穫されたことを示していて、小粒である以外は、人間の主食の基になる玄米と変わらず、味も遜色ないはずである。問題は、透明性のなく白っぽく見える粒で、これは死米とも呼ばれ、力を加えるとパラパラと粉状になってしまうほどもろく、ご飯として炊くには適さない。ところが、パサパサでもろいので食べやすいのか、これを好む文鳥もいるらしいから、面白いものだ。

それにしても、お米はいろいろ手間がかかり、用語もいろいろなので、水稲耕作に縁がないと、いろいろ誤解が生じるのも、やむを得ないように思う。せっかくなので、都市民で親戚に農家がないので、知識でしか知らないお米の出来るまでの過程を、やっつけ作業で図にしたので、ブログにもついでに載せておこう。

コメント