テイ・ソウを観察するアラ

アラ、未だぐぜる様子なし。メスなのか?オスだと思うのだが・・・。

さて、本日中古のもちつき機が届いた。正月に向け、餅を作ると思われようが、さにあらずで、引っ掻き回す機能を利用して、モミの脱ぼうをするために必要なのだ(蒸す機能はいらない)。

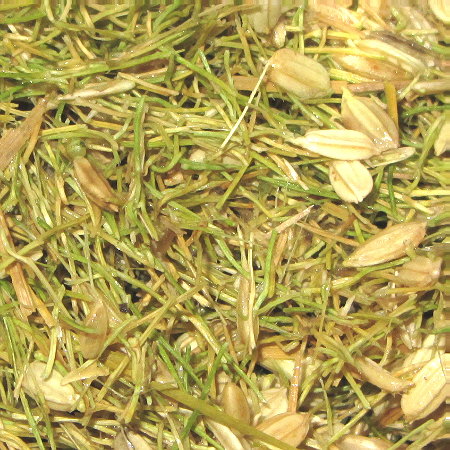

殻の付いたお米、モミ(籾)を農家から分けていただくと、ヒゲのようなものがたくさんついていることがある。これはモミと稲穂を結びつける枝梗で、もともとは別の部位を指す芒(ぼう・のぎ、麦などで見かけるトゲトゲした部分)と混同されてもいて、農作業上は、脱芒機(だつぼうき)で取り除く。このヒゲがあると、種まきの際に絡まって1粒ずつ蒔けないなどの不都合が起きるので除去する必要があるらしいのだが、つまりは、種まきに用いる種籾以外は、取り除く必要はない。従って、モミで貯蔵し、それを籾摺りして玄米状態にするだけの場合、わざわざ取り除く必要がないので、農家から分けてもらったモミがヒゲだらけでも不思議はないのである。

ヒゲがあろうがなかろうが、文鳥も気にせず食べるのだが、邪魔ではあるので、取り除きたい。しかし、一般家庭に脱芒機はいらない(お金もないし置き場所もない)。調べたら、農家でもあまり使用しない農機具なので、家庭用のもちつき機で代用していることがあるらしい。特に、もちつき機に付属する味噌羽根で攪拌すると(自家製味噌を作る際に、ゆでた大豆を砕くのに用いられるように、もちつき機に付属していることがある)、籾同士がすり合ってヒゲが取れるというのだ。

家でをモチを作る習慣を持たないが、押し入れにそれがあっても不思議はない。そこで、かなり年季の入った中古を入手し、脱芒作業を行うことにしたわけである。

しかし、加減がわからない。多めに入れたほうが、こすれ合って良いのではないか?どれほど回せば良いのか?当然、そういった場合はすべてテキトーに、「つく」を押し、攪拌音を聞くこと数分、取り出して、ザルに入れ、小型の扇風機を回しつつ、ヒゲ部分その他軽い夾雑物を飛ばした。確かに、ヒゲ部分はかなり減った。満足して、次々に繰り返し、あっさりと脱芒作業終了。もちつき機様には、またの機会まで、押入れの奥でお休みいただこうと思う。

ここまで残っていると食べづらそう。

たぶん以前の所有者は使用しなかったと思われる味噌羽根さん

撹拌前

撹拌後

取れたヒゲその他

コメント